第3回 座学の講義で調査スキルを磨く

こんにちは!

前回で2023年秋学期に履修した4科目のうち「Film Materials and Processes」と「Cataloging and Registration」について紹介したので、今回は残りの2科目を取り上げます。

前回紹介した2科目は実技を中心とした内容でしたが、今回の「History of Film」「Early Cinema Preservation」はどちらも座学の講義で、圧倒的に課題が大変な科目でもありました。

【History of Film】

その名の通り映画史を学ぶ講義。修士課程の講義なので、リュミエール兄弟のシネマトグラフ発明とグラン・カフェでの上映に始まり……といった映画史の基礎は知っていることが前提で、その上で、「正統・主流」(とされてきたもの)の映画史、および「オルタナティブ」な映画史を概観するという主旨の講義でした。

こちらが各回のテーマで、第3回以降は毎回一人の学生が各回のテーマに沿ったプレゼンを行いました。

- フィルムスタディーズとは何か

- 映画史とは、映画の歴史学(historiography)とは何か

- 映画史における女性

- 映画の配給、上映、その受容

- ワイマール映画

- 無声映画からトーキーへの転換期

- 記録映画

- 映画の色彩:二色式カラー、テクニカラー、カラーフィルム、そして人種

- 実験映画とアートシネマ

- 映画史を脱植民地化し拡大する

- メディアの考古学

講義では、TIFF(トロント国際映画祭) Film Reference Libraryの見学にも行きました。

これは、ロビーに飾られている、『裸のランチ』(1991)に登場する怪物マグワンプ。

監督はトロント生まれのデヴィッド・クローネンバーグ

・プレゼンテーション

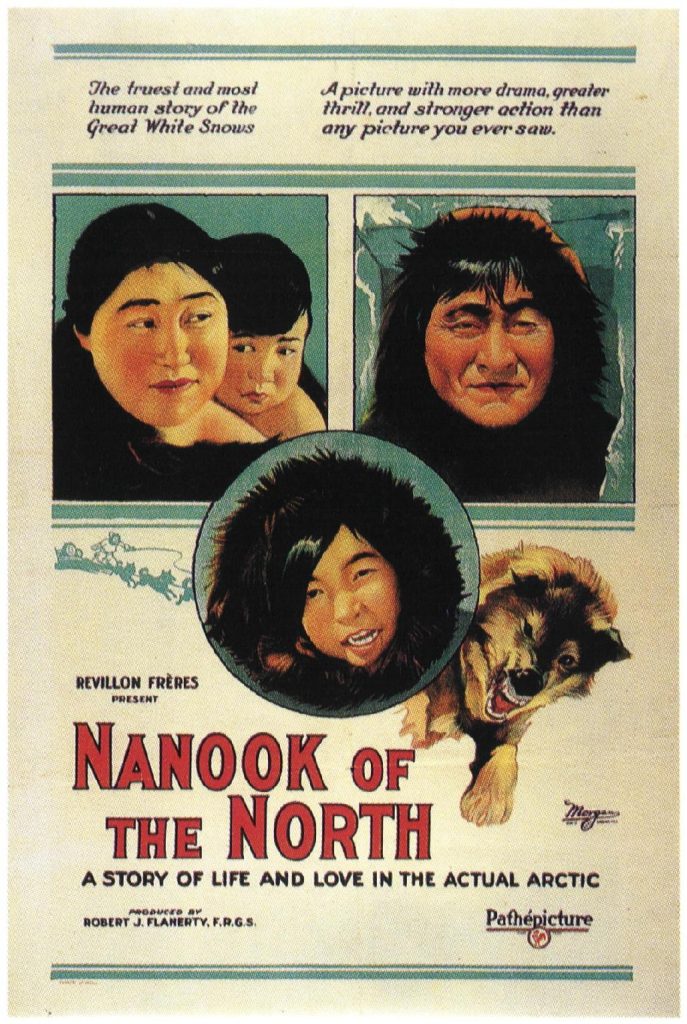

私は第10回「映画史を脱植民地化し拡大する」を担当し、ドキュメンタリー映画の父とも言われるロバート・フラハティの『極北のナヌーク』(1922)をトピックに選びました。とあるイヌイットの家族に密着し、アザラシ猟からイグルー(雪の家)の建設まで、家長であるナヌークたちの暮らしを彼らの息遣いまで聞こえてきそうな躍動感とともに映したこの映画は、 公開当時はその「劇映画では描けないリアリティ」が絶賛され、ドキュメンタリー映画の金字塔として北米やヨーロッパを中心に高い評価を受けてきました。1

ところが後年、アザラシ猟を含む多くの場面がフラハティによって演出されていたことが明らかに。例えば、グラモフォン(蓄音機の一種)を「初体験」するナヌークがレコードを齧って見せる有名な場面があるけれど、彼は実際は過去にグラモフォンを見たことがあって、それが何なのかも知っていた。さらに、ナヌークの本名はそもそもアラカリアラック(Allakariallak)と言い、西洋の観客には耳馴染みが良くないと考えたフラハティが架空の名前を与えていたという事実もわかりました。と、ここまではよく知られたエピソードで、要するに『極北のナヌーク』には、先住民の文化を原始的で未開のものと見なそうとする、西洋社会の植民地主義的な眼差しが根底にあって、近年はその観点からの批判もされるようになりました。

『極北のナヌーク』公開時のポスター

こうした前提に触れながら、プレゼンでは、『Nanook Revisited』(Claude Massot, 1990)という中篇ドキュメンタリー映画を取り上げました。『Nanook Revisited』は、ナヌークが暮らしていたイヌイットの村を再訪し、映画製作から約70年後、『極北のナヌーク』がどのように現地で受容されているかを辿るドキュメンタリー。フラハティがどのように「虚構」のイヌイット像を作り上げたかが現地の人へのインタビューを通じて語られていくのですが、何より印象的だったのは、それと同時に『極北のナヌーク』がイヌイットのコミュニティにとっていかに貴重な記録であるかが語られる部分です。現地で『極北のナヌーク』上映会が開かれる場面があり、そこでは満席の会場が大きな笑い声に包まれていました。たとえ演出されていたとしても、それは当時の彼らの姿を映した唯一の記録であることには変わりなく、その意味でかけがえのない歴史資料であること。『Nanook Revisited』は映画の重層なコンテクストを理解することの重要さを伝えてくれるのです。……といった話をしつつ、この作品はフランス人が監督を務めているのですが、イヌイットの人たちが自ら作品を製作し発信する場自体の必要性についても、つまり当事者性の問題にも少し触れつつ、プレゼンを終えました。(もちろん、そうした場・作品は近年どんどん増えています)

アメリカのDVD・BDレーベル、Flicker Alleyが販売する『極北のナヌーク』のソフトには

『Nanook Revisited』が特典として収録されている。

※動画タイトルに「Samumialuk」と書かれているが、正しいスペルは「Saumialuk」(仏題)

どのプレゼンテーションもとても面白くて、中でも印象に残っているのは「無声映画からトーキーへの転換期」と「映画の色彩」ですね。

前者は、映画のmultiple-language version(多言語バージョン)がテーマ。トーキー初期には、ひとつの映画に対して同じセットや衣装、基本的に同じ脚本や演出を用いて、各言語に堪能な俳優を起用してその言語のバージョンを製作する文化が存在していました。例えばトッド・ブラウニングが監督した『魔人ドラキュラ』(1931年、英語)は、同年にジョージ・メルフォードという監督によってスペイン語版が製作されています。恥ずかしながら、私は単純にその歴史自体を知らなかったので、すごく驚きました。

後者は、映画の色味を調整するためフィルムの冒頭に表示された、カラーバーと女性を映した数フレームからなる試験映像が「チャイナガール」と呼ばれてきたことから始まり、映画の色彩と、人種やジェンダーの関係について扱う内容でした。2色減色方式のテクニカラーを採用した最初の劇場公開作である『恋の睡蓮』(チェスター・フランクリン、1922)という映画があります。中国系アメリカ人の映画スター、アンナ・メイ・ウォンが主演を務め、恋愛悲劇「蝶々夫人」の舞台を日本から中国に移した映画です。プレゼンでは、公開当時、その宣伝において「東洋的」な要素がいかに「映画の色彩表現」と結びつけて語られたかが紹介されました。ディスカッションでは、映画のカラー技術が、明るい色の肌を被写体の基準にして発展してきたことにも話が広がり、視野もグッと広がった回でした。

・「失われた映画」を調査せよ

学期の中間にはユニークな課題がありました。フィルムが現存せず見る術がない「失われた映画」について、当時の雑誌や書籍など第一次資料を調査して、エッセイを書くというものです。

- The Patriot (Ernst Lubitsch, 1928)

- The Way of All Flesh (Victor Fleming, 1927)

- London After Midnight (Tod Browning, 1927)

- Gentlemen Prefer Blondes (Mal St. Clair, 1928)

- Ladies of the Mob (William Wellman, 1928)

- The Great Gatsby (Herbert Brenon, 1926)

- My Man (Archie Mayo, 1928)

- Tenderloin (Michael Curtiz, 1928)

- The Wolf of Wall Street (Rowland V. Lee, 1929)

- Fox Movietone Follies of 1929 (David Butler and Marcel Silver, 1929)

- Women They Talk About (Lloyd Bacon, 1928)

上記から各自で希望作品を選び、私はウィリアム・A・ウェルマンの『Ladies of the Mob』について調べました。資料を探すときにものすごく役立ったのがこのWEBサイト。

Media History Digital Library (通称 Lantern) https://lantern.mediahist.org

映画、放送、録音物に関する雑誌資料を中心とした、1850年から1990年代までの膨大な資料を検索・閲覧できます。ただぼーっと眺めるだけでも楽しいですよ!

私は主演のクララ・ボウを切り口とし、彼女のキャリアに『Ladies of the Mob』を位置付ける試みをしました。

『Film Daily』(1928年7月11日号)に掲載された

『Ladies of the Mob』の公開やクララの人気を告げるパラマウントの宣伝広告

「History of Film」では、もうひとつ期末レポートの課題があり、これは各自で自由にテーマを設定し、傍流の映画史について論じるというものでした。私はホームムービーを題材に選び、「ホームムービーの日」の創設背景や、ビデオテープで撮られたホームムービーの保存について論じました。

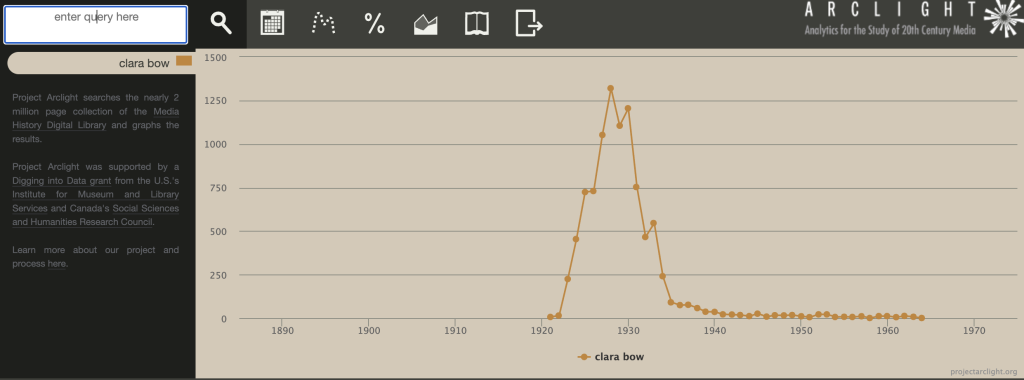

あ!「Lantern」関連では、キーワードで検索するとヒット数の推移を年代グラフで見られる「Arclight」という派生サイトもあり、こちらもとにかく役立ちました。

https://search.projectarclight.org

「Arclight」で「Clara Bow」と検索すると、このように1928年をピークとした山が形成される

【Early Cinema Preservation】

もうひとつの座学講義「Early Cinema Preservation」は、初期映画の時代の映画文化について様々な角度から学ぶ講義でした。参考文献の要約を毎週提出しなければならず、指定の文字数は少ないもののそこそこ大変で、また、各自最低一度は参考文献についての口頭発表もしなくてはいけませんでした。私が担当した文献は「Cinema’s First Nasty Women」というプロジェクトを紹介するものでした。これは、無声映画に登場する、当時のジェンダー規範から逸脱した、時に破壊的で反抗的なnasty women(厄介な女性たち)に光を当てるプロジェクトで、作品のコンピレーションBD・DVDを製作しています。とても面白いプロジェクトなので、よろしければこちらで詳細をご覧ください。

・初期映画の時代における「火災」

「Early Cinema Preservation」で一番楽しかったのは、WEBサイト「Lantern」で初期映画時代の映画雑誌をいろいろと見て、自分で気になったトピックについて調査をしてプレゼン発表とレポート執筆をする課題でした。

「Lantern」を見ていると、とある映画館の火災を報じる記事に興味を引かれました。原因は、当時用いられていた可燃性のフィルム—ナイトレートフィルムの発火でした。映画興行では1950年代までナイトレートフィルムが使われていて、その可燃性という性質が映画の大量消失の一因にもなっています。現在は「保存」という観点からその危険性が考えられる場合がほとんどだけど、実際にナイトレートフィルムが興行に用いられていた時代には、多くの市民にとって日常と密接にある危機だったんだよなぁ、と、生々しく状況を伝える記事を読んで痛感。その危険性が当時(資料の大半はアメリカのものなので、場所はアメリカで)どのように社会で認知されていたかを探ってみよう! と、テーマを決めました。

二次資料にもあたりながら調査を進めてまず「確かに、そうだよな」と思ったのは、そもそも映画誕生前から劇場という場所そのものが火災リスク満点(ガスランプ、密集した人々、換気の悪さ、少なく狭い出口などなど)だったこと。100人以上の犠牲者を出す惨劇もたびたびあり、火災自体が、悲しきかな人々の暮らしにとって非常に身近なものだったとわかります。映画の普及は、そこに追い打ちをかけてしまったわけですね。

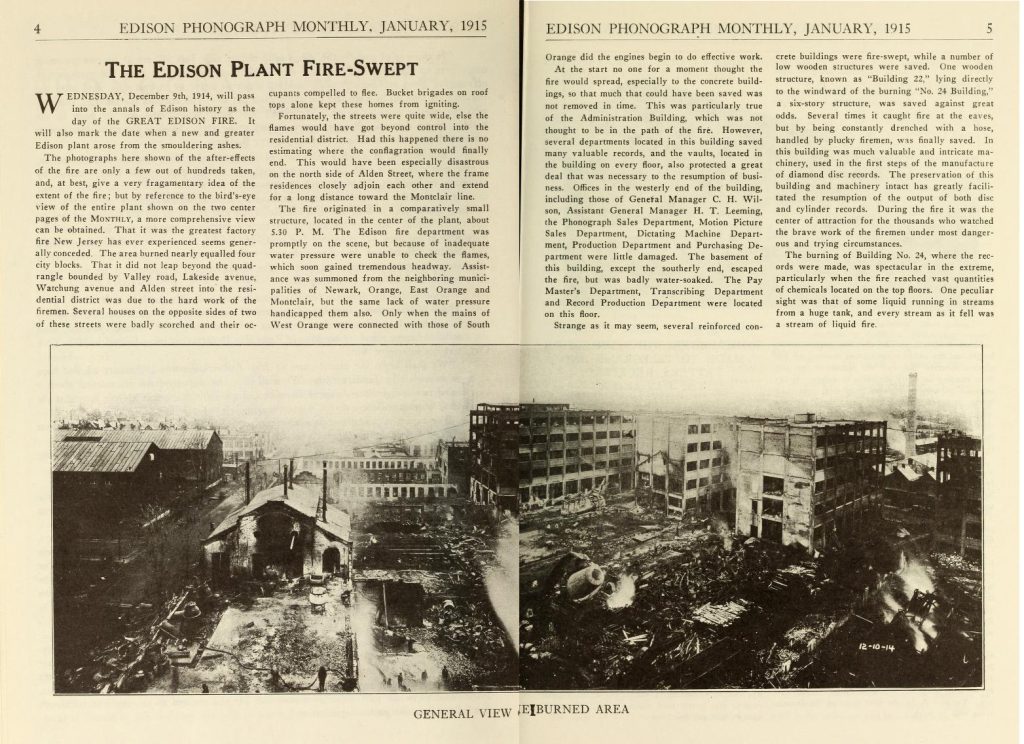

人々は火災を恐れたに違いないですが、花開きつつある映画産業が、恐怖の陰に潜む欲望を見逃すわけもありません。例えばエドウィン・S・ポーターの『アメリカ消防士の生活』(1903)に始まり、他にも、実際に起きた映画スタジオ火災の記録映像と、後撮りしたフィクションパートを混ぜ合わせた『When the Studio Burned』(Lawrence Marston, 1913)という劇映画もあるように、火災は日常の恐怖であると同時に、映画においては人々の関心を集める格好のスペクタクルになったでしょう。それこそ、1914年にエジソン社の工場でフィルムが原因の大規模火災が起きた際には、エジソンは自社の建物がメラメラ燃える様子を眺めながら、慌てる様子もなく「この火災を映したフィルムを映画館で上映すれば大成功するだろう」と微笑んだそうです(実際、現場はキャメラで撮影されていた)。2

エジソン社の火災を報じた『The Edison Phonograph Monthly』

私が興味深く感じたのは、とある文献による、マスメディアが映画の危険性を過剰に煽ったという指摘でした。例えば、演劇の上演中に起きた火災が映写機が原因だと誤報されたり、映画館での火災を犠牲者の数を偽って大々的に報じたり、など。「報道が虚偽のイメージを創出した」として映画業界は誌面で反論するも、あまり効果はなかったのか、そのうち、火災そのものより、それが巻き起こす「群衆のパニック」の危険性に注目が集まるようになっていきます。3

1908年にニューヨーク市長のジョージ・マクラレンは「観客の安全と命を守る」ことを名目として、市内の劇場にクリスマスイブの映画上映許可を取り消すアナウンスを出しました。4マクラレンはその後映画館の視察を行い、ニューヨーク・タイムズに声明を掲載します。そこで彼は映画館の不十分な安全管理を批判し、「コミュニティの道徳を低下させる傾向のある映画を上映した証拠を見つけ次第、その劇場に映画上映許可を取消す」と締めくくります。5まさに、映画のマテリアルな危険性を道徳の問題へとすり替える巧妙な声明ですよね。このように、映画の火災リスクが、映画の様々な規制へとつながる議論に影響を与えた点に言及して、プレゼンを終えました

プレゼンは教授が絶賛してくれて、秋学期で一番手応えを感じた瞬間でした。ただ、最終レポートではさらに話を進め、映画業界がどのように多様な防火設備の開発を試みたか、そしてそれが徐々に誕生しつつあった映画のアーカイブ機関とどのような関係を持っていたか、といった方向に議論を展開しようとしたのですが、こっちはあまりうまくまとめることができず、悔いの残る出来となってしまいました。

またしても長くなってしまいました。

第2回目で紹介した課題をこなしつつ、これらの課題も進めるというと、なかなかのみっちり具合だったことが伝わりますでしょうか。そんなわけで、正直、トロントでの生活をじっくり味わう余裕もなく日々が過ぎていった感覚は否めないのですが、それでも、楽しい余暇の時間も過ごしました!

【講義以外で何をしていた?】

留学生と地元のシニア住民を繋ぐ交流促進のサポートプログラムを大学が行っていて、それを通じてエヴァという女性と知り合い、週1くらいでお茶をしたり散歩をしたりしました。エヴァは長らくCBC(カナダの公共放送局)に勤めていた女性で、とにかく経験豊富で、私と関心のある分野も近く、いろんな相談に乗ってもらい、本当に心強い存在でした。

エヴァには素敵なカフェに

たくさん連れて行っていただきました。

また、トロント郊外にあるヨーク大学まで出向き、第1回目で少し紹介したプロジェクト「Archive/Counter-Archive」(https://counterarchive.ca/welcome)の新年度開始記念イベントのようなものに参加したりもしました。そこでは、大切な友人となったエリザという女性と出会いました。彼女は映画研究の博士課程に在籍する学生ですが、ペルーのアーカイブ機関で働いていたことがあったりといくつか私と共通点があり、まるで長年の友人のような居心地の良さを感じました。トロントは広いのに、街中でばったりエリザに遭遇するなんてことも2回くらいあったなぁ。

「Archive/Counter-Archive」のイベントが行われたヨーク大学

他にも、クラスメイトといろんな映画を見に行きました。特に、オーソン・ウェルズ好きのクラスメイト、ボーは、学期が始まって早いうちから私にも気兼ねなく声をかけてくれて、一緒に『落下の解剖学』(ジュスティーヌ・トリエ、2023)や『黒い罠』(1958)(ウェルズ!笑)を見に行ったり、楽しい映画仲間になりました。映画鑑賞体験として最も興奮したのは、問答無用で、これまたボーとTIFF Lightboxで見た『セブン』(デヴィッド・フィンチャー、1995)35mm上映ですね!雨で血で泥で汚物で澱んだ世界を、ややくたびれたフィルムの粗い粒子が、しかし瑞々しく映し出していて、この作品が閉じ込めている<世紀末の不安感>を、初めてアクチュアルに感じられた気がして大大大感動しました。

TIFF Lightboxのあるキング・ストリートから見えるCNタワーをフィルムカメラで撮影するボー

『黒い罠』を鑑賞したParadise Theatre。クラシカルなデザインの入り口がかわいいです

こうしてあっという間に過ぎた秋学期。さて、次回は冬学期について取り上げます。引き続きお付き合いいただけたら嬉しいです、よろしくお願いします〜!

注:

- Sherwood, Robert E. The Best Moving Pictures of 1922-1923, 4. ↩︎

- “THE EDISON PLANT FIRE-SWEPT,” The Edison Phonograph Monthly 13, no.1 (1915): 6. ↩︎

- Rhodes, Gary D. The Perils of Moviegoing in America, 1896-1950. Continuum International Pub. Group, 2012. 15. ↩︎

- “PICTURE SHOWS ALL PUT OUT OF BUSINESS." New York Times (1857-1922), December 25, 1908. ↩︎

- 同上 ↩︎

吉田夏生(よしだ なつみ)

(トロント州立大学修士課程在籍)

プロフィール :

1988年生まれ。映画配給会社で宣伝担当として働いた後、2018年からは国立映画アーカイブで広報を務める。2023年9月よりToronto Metropolitan UniversityのF+PPCM(修士課程)に在籍。編著に『ウィメンズ・ムービー・ブレックファスト 女性たちと映画をめぐるガイドブック』(フィルムアート社)。